器が変われば、同じ酒でも別物になる——香りの乗せ方、温度、泡の保ち方は“道具”が作ります。本稿は理由→手順→注意点で、今日から実践できる「プロ仕様の一歩」を体系化。これだけで家飲みの満足度はグッと上がります。

まず結論:3つのレバー(グラス・氷・器温度)を揃える

はじめに全体像を掴みましょう。味の印象を左右する主因は「香りの立ち上がり/希釈スピード/口当たり温度」です。ここが揃うと、同じお酒でも“芯”が出ます。

- グラス形状:開口部の広さで香りの拡散と泡持ちが変わるから、飲み物ごとに口径を最適化する。

- 氷の質と大きさ:表面積が小さいほど溶けにくく、香りが長持ちするので“大粒・透明”がベター。

- 器の温度管理:冷やす・温めるの下ごしらえ(プレコート)で、最初の3口の印象を決める。

まとめ:レシピの前に“容れ物”を整えるのが近道。まずはハイボール用タンブラー+ロックグラス+小ぶりワイングラスの三点から始めると失敗しません。

グラス選びの正解:形状が支配する“香り・泡・温度”

グラスは「どこに香りを溜め、どの速度で気化させるか」を決める装置です。用途別に最適形状を押さえましょう。

装飾メモ:迷ったら“口薄・中容量・ややすぼまり”。香りと口当たりの両立がしやすい黄金域です。

ハイボール&炭酸系:細身タンブラーがベース

炭酸は泡=香りの運び手。内壁に沿わせて注ぐため、細身で背のあるタンブラーが有利です。

- 口径は中〜小で泡の立ち上がりをコントロールし、ガス抜けを抑える。

- 容量は300〜370mlで氷を7〜8分目。希釈と香りのバランスが安定。

- 肉厚すぎないものを選び、口当たりを軽くしてキレを演出。

まとめ:“細身・中容量・口薄”で爽快感>甘味の設計に。炭酸は最後に静かに。

香り重視(日本酒・白ワイン・フルーティー焼酎):小ぶりワイングラス

香りのボウルを作り、鼻先に集める発想。すぼまり形状はアロマの層を感じやすくなります。

- 容量は220〜320ml程度。入れすぎず1/3〜1/2で回して香りを開く。

- 開口はやや狭めで、酸の角を丸く感じやすい。

- 脚付きは手熱が伝わりにくく、温度の維持に有利。

まとめ:果実味や吟醸香は“面”で拾う。温度が上がりやすいので少量ずつ注ぎ直しが吉。

ロック&ストレート:安定重視のロックグラス

大粒氷を受け止め、重心が低い器が安全で香りも安定します。

- 口径は中、底は厚めで衝撃に強いものを。

- 氷は45〜55mm角や丸氷が目安。溶けにくく香りが長持ち。

- リムは過度に厚くない方がニュアンスが出やすい。

まとめ:アルコール度数が高いほど“大粒・重心低”でゆっくり楽しむ設計に。

氷の科学と運用:溶けを制す者が味を制す

同じレシピでも、氷の表面積と透明度が違うだけで体感は激変します。家庭でできるベストプラクティスを整理します。

小ワザ:氷は“作る→養生→使う”の三段。作った翌日より、48時間後の方が割れにくいです。

種類と使い分け(目的別)

まずは選択肢を把握して、飲み物ごとに使い分けましょう。

- 大粒角氷:万能。ハイボール・ロックに。溶けが遅く味がブレにくい。

- 丸氷:見た目◎。香り重視のロックに。入れ替え回数を減らせる。

- クラッシュ氷:清涼感特化。モヒートやフローズン。ガス・香りは飛びやすい。

まとめ:迷ったら“大粒角氷”。クラッシュは“温度で演出”したいときだけに限定を。

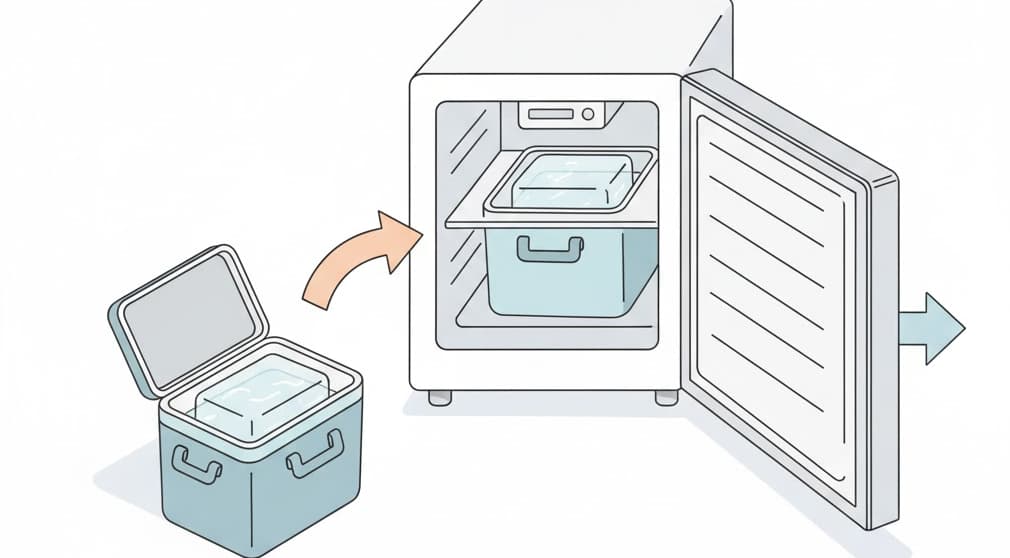

家庭で透明氷を作る手順(方向凍結)

特殊機材なしでも、保冷バッグを使えばかなり透明にできます。

- 容器:小型の保冷バッグに水道水(または一度沸かして冷ました水)を注ぐ。

- 方向凍結:フタを開けたまま冷凍庫へ。上から凍らせ、気泡と不純物を底側に追い出す。

- カット:上部の透明部分だけを取り出し、包丁の背で割って好みのサイズへ。

まとめ:白濁は気泡とミネラル。方向凍結+上側だけ使用で、家庭でも“映える氷”が作れます。

サービスの所作:割らない・混ぜすぎない・満たしすぎない

氷は入れてからが本番。泡・香りを壊さずに運ぶ所作で仕上がりが変わります。

- 氷はグラス満タン近くまで。空間が少ないほど溶けにくい。

- 注ぎは内壁づたい。氷に当てて割らない。

- ステアは1〜2回まで。混ぜすぎはガス抜け=薄さの原因。

まとめ:“丁寧さ=味”。数秒の所作差が、3口目までの印象を決めます。

器(酒器・素材・温度)の最適解:温度と触感を設計する

器は“熱の壁”と“触感のフレーム”。素材と温度次第で、甘さ・酸・苦みの知覚が変わります。

覚え書き:器は“冷やすより温度差を作らない”。飲み物と器の温度差が小さいほど輪郭が整います。

素材別の効き方(ガラス/陶器/金属)

素材は熱の伝わり方と口当たりに関与します。用途に合わせて選び分けましょう。

- ガラス:中立。香りの評価用・炭酸系に。ニュートラルなので味の検証向き。

- 陶器:熱容量があり、口当たりが柔らかい。常温〜温かい酒に相性良し。

- 金属:熱伝導が高く、キンと冷える。ミュールカップなど“冷感演出”に有効。

まとめ:ニュートラルに迷うならガラス、温度演出なら金属、口当たりの丸みなら陶器を軸に。

温度管理とプレコート(下ごしらえ)

器の温度は最初のインプレッションを決定づけます。簡単な下処理で味の輪郭が揃います。

- 冷たいドリンク:グラスを冷凍3〜5分。霜がつく直前がベスト。

- 温かいドリンク:熱湯でリンスして予熱。温度ドロップを防ぐ。

- 香り重視:冷やしすぎず冷蔵庫保管。香りの立ち上がりを妨げない。

まとめ:“冷やし過ぎは香りの敵”。目的に応じて温度を微調整しましょう。

ミニマム“プロ仕様”セット:最初に買うならこの5点

道具沼にハマる前に、効果が大きい順で揃えるとコスパが高いです。まずは5点から。

ワンポイント投資:ジガーだけは精度重視。配合の再現性=味の安定です。

計量&希釈コントロール

配合が1〜2mlズレるだけで印象が変わる世界。ここを固定化しましょう。

- ジガー(15/30ml)+1ml目盛スポイト:甘味・酸・ビターの微差を再現。

- メジャーカップ:ピッチャー仕込みや複数杯に便利。

まとめ:レシピは“数字の言語”。道具で誤差を消すと、再現性が跳ね上がります。

撹拌&濾す

混ぜ方・濾し方は透明感に直結します。

- バー・スプーン:氷を割らずに液体だけを動かす。

- ストレーナー:果肉・ハーブの細片を適度に取り、口当たりを整える。

まとめ:“混ぜすぎない・雑味を入れない”。この2点だけで仕上がりが変わります。

香りを足す/守る

香りは最後の一押し。足し算は少量で効かせます。

- ピール用ピーラー:柑橘皮のオイルを“ひと皮だけ”。香りの天井が上がる。

- アトマイザー:ハーブやスピリッツをミストで纏わせ、香りをグラス内に留める。

まとめ:“香りは面で纏う”。液体へ混ぜるより、表面に添える方が軽やかです。

よくあるNG/Q&A

最後に、つまずきやすいポイントを先回りで回収します。

- Q:同じレシピなのに味が毎回違う…/A:計量と氷を固定し、グラス容量を統一。まずは変数を減らしましょう。

- Q:炭酸がすぐ抜ける/A:材料・グラスを0〜4℃に。注ぎは内壁づたい、ステアは1〜2回まで。

- Q:香りが立たない/A:グラスを冷やし過ぎかも。冷蔵レベルにし、少量ずつ注ぎ直す。

- Q:氷が白く濁る/A:方向凍結で上側だけ使用。沸かし水+養生48時間で改善します。

- Q:どのグラスを最初に買う?/A:細身タンブラー(330ml前後)とロック(260ml前後)の2本柱から。

まとめ:“可変を減らす→所作を整える→香りを足す”の順で上達が最短です。

お酒は20歳になってから。飲酒・カフェイン・糖分・塩分の摂取は体調に合わせて調整してください。ガラス器具の急冷・急加熱は破損の原因になりますのでご注意を。

コメント